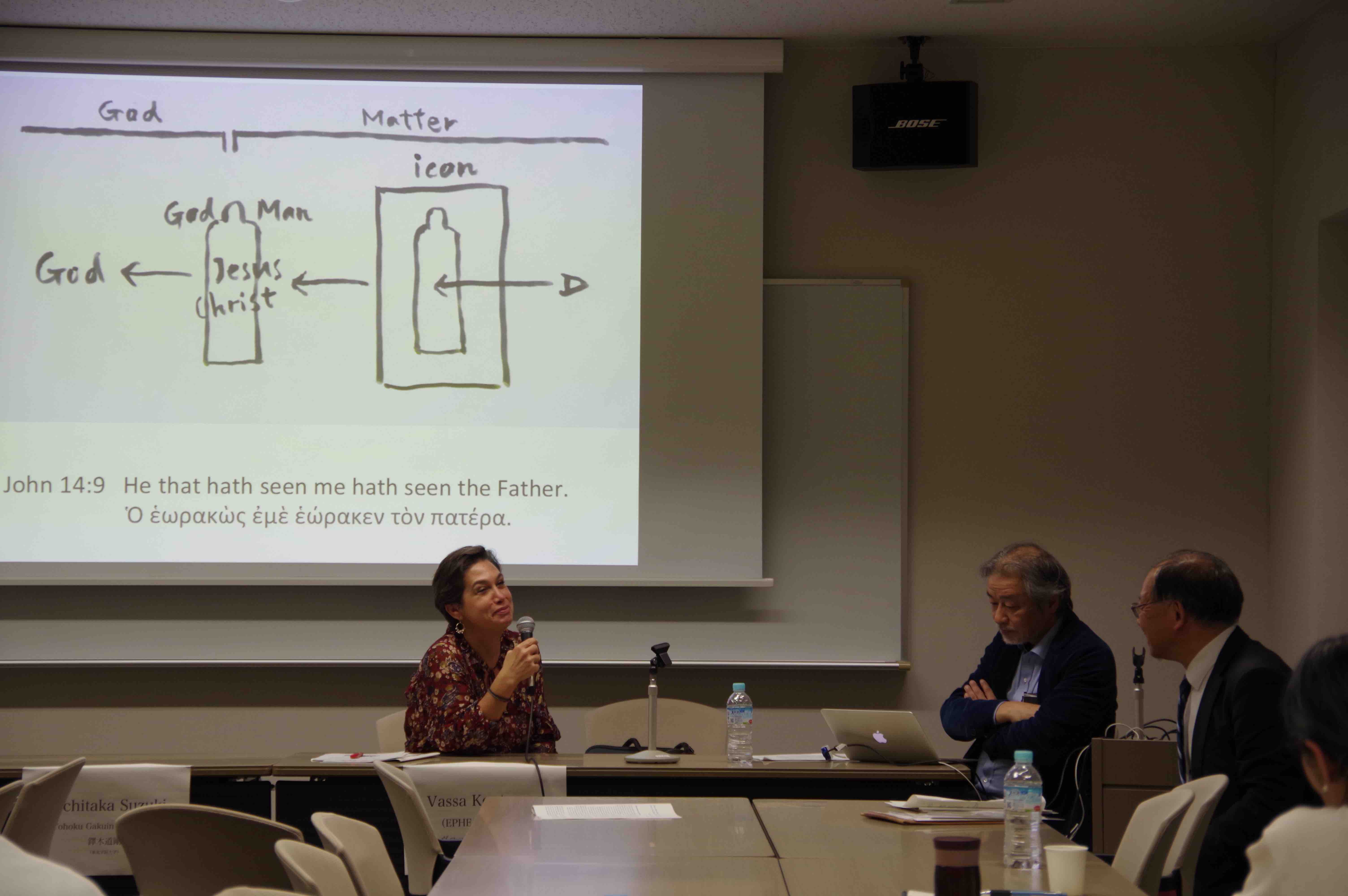

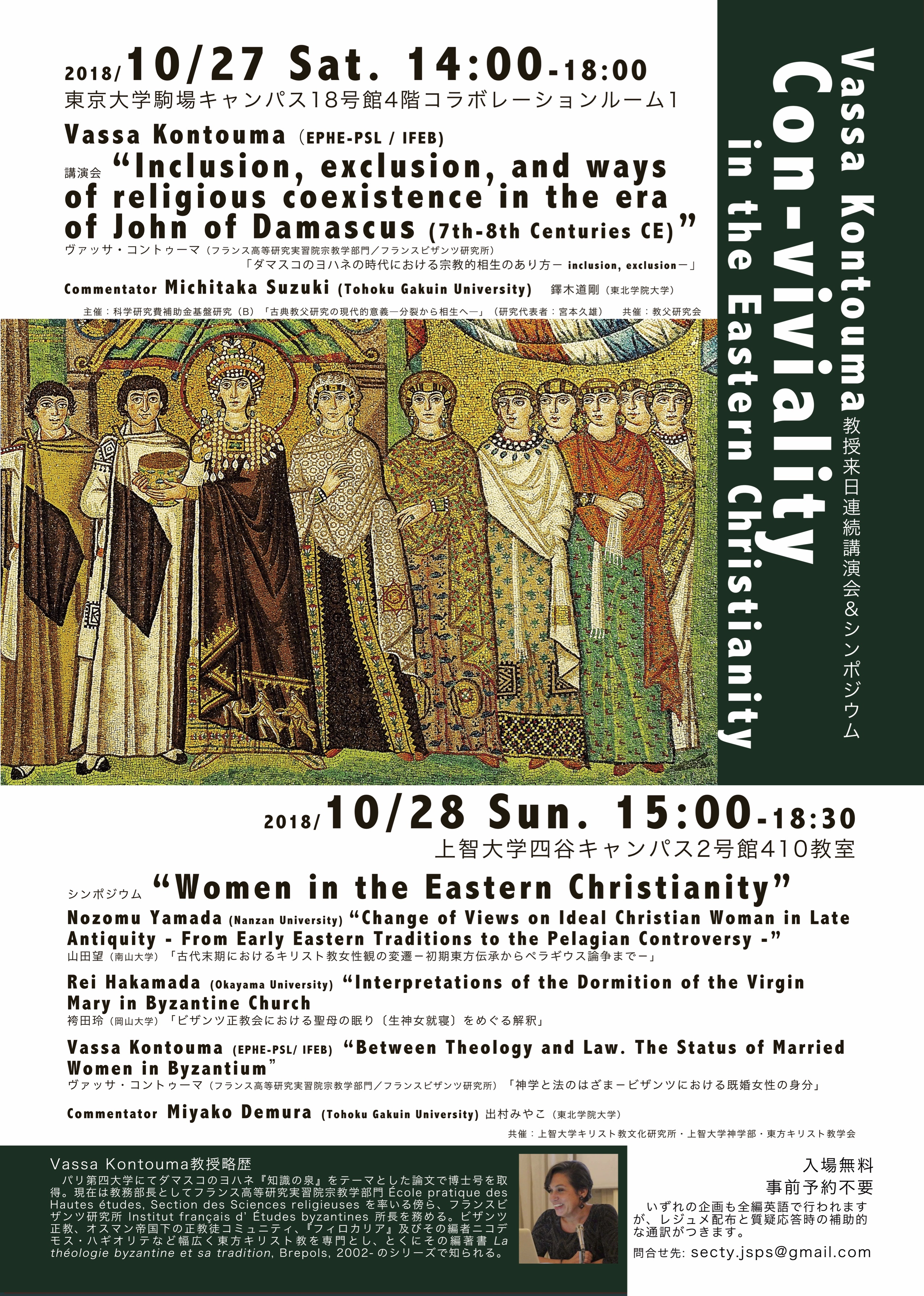

フランスからご招待のビザンツ思想の専門家である Prof. Vassa Kontouma による講演会と国際シンポジウムは盛況裡のうちに行なわれました。

1. 講演会「東方キリスト教における相生」(Con-viviality in the Eastern Christianity)

講演者 Vassa Kontouma (フランス高等研究実習院EPHE教授、フランスビザンツ研究所IFEB所長)

題目 Inclusion, exclusion, and ways of religious coexistence in the era of John of Damascus (7th-8th Centuries CE)(ダマスコのヨハネの時代における宗教的相生のありかた—inclusion, exclusion)

特定質問者 鐸木道剛(東北学院大学教授)

2. シンポジウム「東方キリスト教における女性と相生」 (Women and Con-viviality in the Eastern Christianity)

A. 山田望 “Change of Views on Ideal Christian Woman in Late Antiquity – From Early Eastern Traditions to the Pelagian Controversy -“(古代末期におけるキリスト教女性観の変遷-初期東方伝承からペラギウス論争まで-)

B. 袴田玲 “Interpretations of the Dormition of the Virgin Mary in Byzantine Church” (ビザンツ正教会における聖母の眠り〔生神女就寝〕をめぐる解釈)

C. Vassa Kontouma “Between Theology and Law. The Status of Married Women in Byzantium”(神学と法のはざま-ビザンツにおける既婚女性の身分)

特定質問 出村みや子(東北学院大学教授)

当日の講演会とシンポジウムの様子、また開催後の懇親会にて歓談なさっている Prof. Kontouma と出席者の写真を掲載します。